Ispirato dal gruppo di lettura per ragazzi della libreria Il pensiero meridiano di Tropea (VV), che quest’anno ha fatto una selezione a tema fantascientifico, ho deciso di creare una playlist dedicata alla space music: un viaggio intergalattico fra pop e psichedelia, hip hop e funk, jazz ed elettronica. Un tema che ha affascinato la cultura popolare soprattutto durante la corsa allo spazio fra USA ed URSS (e vale la pena ricordare che i russi vinsero tutte le tappe tranne l’ultima) ma che negli ultimi anni sta avendo uno spettacolare revival, specialmente nell’ambito dell’afrofuturismo. La mia selezione predilige le atmosfere agli ammiccamenti testuali, con un occhio di riguardo per quanti hanno avuto un approccio innovativo e spregiudicato alla tecnologia e alla strumentazione: quanto segue è fatto di suoni ancor prima che di note. Non troverete quindi “Space Oddity”, “Satellite of Love” né Ziggy Stardust, capolavori amati che però hanno ben poco di futuristico.

Ispirato dal gruppo di lettura per ragazzi della libreria Il pensiero meridiano di Tropea (VV), che quest’anno ha fatto una selezione a tema fantascientifico, ho deciso di creare una playlist dedicata alla space music: un viaggio intergalattico fra pop e psichedelia, hip hop e funk, jazz ed elettronica. Un tema che ha affascinato la cultura popolare soprattutto durante la corsa allo spazio fra USA ed URSS (e vale la pena ricordare che i russi vinsero tutte le tappe tranne l’ultima) ma che negli ultimi anni sta avendo uno spettacolare revival, specialmente nell’ambito dell’afrofuturismo. La mia selezione predilige le atmosfere agli ammiccamenti testuali, con un occhio di riguardo per quanti hanno avuto un approccio innovativo e spregiudicato alla tecnologia e alla strumentazione: quanto segue è fatto di suoni ancor prima che di note. Non troverete quindi “Space Oddity”, “Satellite of Love” né Ziggy Stardust, capolavori amati che però hanno ben poco di futuristico.

La playlist è disponibile su Spotify:

Cassini, “Enceladus Sound” (2005)

Nello spazio non c’è un’atmosfera che trasmetta i suoni. Ma nella sua missione di esplorazione di Saturno, la sonda Cassini ha usato un magnetometro per registrare l’atmosfera della luna Enceladus. La space music insegna ad ascoltare con orecchie nuove.

The Tornados, “Telstar” (1962)

In qualità di produttore discografico e tecnico del suono, Joe Meek è stato un pioniere dell’uso creativo dello studio di registrazione; in quanto compositore ha portato la space music nella cultura popolare. Questo brano, ispirato al primo satellite artificiale usato per le telecomunicazioni, fu il primo singolo britannico ad arrivare in cima alla classifica statunitense. Nonché, per sua stessa ammissione, il brano preferito della regina Elisabetta II. Peccato che questo visionario non ricevette mai le royalties di “Telstar”, e fu portato al suicidio da una legislazione che ancora considerava l’omosessualità come un reato.

Pink Floyd, “Astronomy Domine” (1967)

Le credenziali fantascientifiche dei Pink Floyd sono spesso esagerate (e del tutto pretestuose nel caso di Dark Side of the Moon), ma il primo brano del loro primo album è un trip non solo lisergico: aperto dalla voce del produttore che imita quella di un astronauta, e guidato in orbite inesplorate dal precoce genio strumentale di Syd Barrett.

The Jimi Hendrix Experience, “Third Stone from the Sun” (1967)

Presenza scenica, abbigliamento, tecnica strumentale, composizione, arrangiamento, ruolo della chitarra ritmica e solista (spesso in contemporanea), uso della tecnologia, l’intera concezione dello strumento come sorgente sonora… Hendrix sconvolse tutto (e tutti). La sua carriera solista durò meno di cinque anni, ma quegli anni rimarrano per sempre nel futuro.

Grateful Dead, “Dark Star (single edit)” (1968)

Questa versione di “Dark Star” venne pubblicata come singolo nel 1968. Sul disco registrato dal vivo Live/Dead occupava un’intera facciata del vinile (23 minuti). In concerto il brano veniva dilatato a mezz’ora e più, con lunghe sezioni strumentali che spaziavano dalla psichedelia al jazz modale; non a caso i fan del gruppo chiamano queste improvvisazioni ‘the space’. La corsa allo spazio degli anni ’60 era ancora in corso, ma Jerry Garcia e compagni erano arrivati già lontano.

Sun Ra, “Aiethiopia” (1958)

Herman Blount era nato nell’Alabama segregazionista, ma diceva di chiamarsi Sun Ra e di venire da Saturno, un paradosso che illustra perfettamente quanto sia anzitutto il razzismo a provocare alienazione. Il suo era inoltre un gesto di orgoglio pan-africano: i Dogon del Mali venerano la stella Sirio, e nei loro miti le antiche civiltà africane risalgono a una razza aliena. Guardando contemporaneamente al passato e al futuro, alla fantascienza pulp e all’egittologia (come nel titolo di questo disco, The Nubians of Plutonia), Sun Ra ha fondato l’afrofuturismo, un movimento culturale oggi più che mai attuale.

John Coltrane, “Stellar Regions (Venus)” (1967)

Per John Coltrane ricerca spirituale e perizia tecnica coincidevano. Il suo tragitto ha inglobato nel jazz la musica indiana e africana, fino ad aprirsi al free jazz di Ornette Coleman e al jazz astrale di Sun Ra. La sua carriera è stata una vera supernova: così intensa da bruciare in fretta, così luminosa da lasciarci ancora meravigliati.

Pharoah Sanders, “Astral Traveling” (1971)

I primi a raccogliere l’eredità di Coltrane dopo la sua prematura scomparsa furono i musicisti che avevano suonato con lui negli ultimi anni di vita: la moglie Alice e Pharoah Sanders (il cui soprannome, ‘Faraone’, fu suggerito da Sun Ra). Sanders portò lo spiritualismo di Coltrane a nuovi livelli, in brani che spesso, e non sempre, erano contenuti solo dai limiti fisici del vinile. Questo brano tuttavia nacque per caso: mentre gli altri musicisti montavano sax e batteria nello studio, il pianista Lonnie Liston Smith si mise ad armeggiare con uno strumento che non aveva mai visto, un piano elettrico Fender Rhodes.

Herbie Hancock, “Rain Dance” (1973)

Non solo l’astral jazz guardava alle stelle: giovane prodigio nello storico secondo quintetto di Miles Davis, Hancock partecipò alla svolta elettrica del periodo fusion. Quell’esperienza lo ispirò a fondare una band di jazz/funk/progressive che pubblicava composizioni di un quarto d’ora in 15/8 e aveva un nome swahili, Mwandishi. Alla sperimentazione formale corrispondeva del resto l’innovazione tecnologica: questo brano si apre sulle note dell’allora neonato sintetizzatore ARP 2600, con tale anticipo sui tempi che l’unica persona in grado di suonarlo era il suo inventore.

Parliament, “Mothership Connection (Star Child)” (1975)

George Clinton riuscì nell’impresa di stipulare per la sua band due distinti contratti, sotto diverso nome: Parliament e Funkadelic, abbreviati nella sigla P-Funk. Non contento, decise di raccogliere l’eredità di Sun Ra e portare il funk nello spazio. Ispirandosi tanto a Jimi Hendrix quanto a James Brown, il P-Funk, divenuto nel frattempo un collettivo di vari gruppi e solisti, creò un’intera mitologia cartoonesca incentrata sulla ‘connessione all’astronave madre’ che dà il titolo a questo brano e al disco omonimo. Nelle parole dello scrittore Minister Faust, Sun Ra e George Clinton sono i Morpheus e Neo dell’afrofuturismo.

Neu!, “Seeland” (1975)

Inizialmente membri dei Kraftwerk, Klaus Dinger e Michael Rother fondarono i Neu! nel 1971, pubblicarono tre dischi misconosciuti, e cambiarono la storia della musica. Il loro primo album ha preconizzato qualsiasi cosa dal post punk al post rock, il secondo è stato fra i primi ad usare la tecnica del remix, mentre il terzo ha aperto la strada, paradossalmente, tanto al punk quanto alla musica ambient, e rappresenta forse il miglior esempio dello stile motorik: una decostruzione radicale della struttura della canzone rock, basata sulla ripetizione ritmica ed armonica, a creare orizzonti di quieta bellezza.

Kraftwerk, “The Man Machine” (1978)

Il mondo, sulla scorta dei britannici, lo chiama kraut rock; ma in patria la musica sperimentale tedesca degli anni ’70 viene definita kosmische musik: nomen omen. Ispirandosi all’accademia più avanguardistica, e specialmente a Karlheinz Stockhausen, gruppi quali Tangerine Dream e Kraftwerk furono pionieri dell’utilizzo degli strumenti elettronici, e i loro brani sono spesso viaggi di esplorazione degni della migliore psichedelia anglosassone.

Sun Ra, “Space Is the Place” (1979)

La carriera sessantennale di Sun Ra potrebbe riempire una dozzina di queste playlist senza andare mai fuori tema. “Space Is the Place” è uno dei migliori slogan della space music e uno dei suoi brani più simbolici (ha dato il titolo anche ad un lungometraggio). Questa versione è più concisa dell’originale del 1972, che occupava un intero lato del disco omonimo.

Afrika Bambaataa, “Planet Rock” (1982)

Da ragazzo, Lance Taylor era a capo della più grande gang del Bronx, i Black Spades. Era rispettato e temuto, ma sapeva di dover superare quella cultura settaria. Sotto la sua guida i Black Spades divennero la Universal Zulu Nation, un’associazione nonviolenta e multietnica il cui slogan è ‘peace, love, unity, and having fun!’ Lui si reinventò da warlord a deejay, e fondendo l’immaginario astrale di Sun Ra, il funk di George Clinton e la musica electro di formazioni seminali quali Jonzun Crew e Kraftwerk (citati direttamente in questo brano), Afrika Bambaataa fu tra i pionieri di una rivoluzione: l’hip hop.

Man Or Astro-Man? “Super Rocket Rumble” (1996)

Lo stile dei Man Or Astro-Man è in realtà debitore dei gruppi surf degli anni sessanta più che della coeva space music. Ma il loro immaginario è irresistibilmente colonizzato dalla fantascienza di serie B: clips sonori dai film, copertine che sembrano posters, e tute spaziali come costumi di scena. Impossibile tralasciarli!

Radiohead, “Subterranean Homesick Alien” (1997, rimasterizzato 2017)

Da band di liceali di provincia appassionati di indie rock anni ’80 a postmodernisti capaci di ricombinare in uno stesso disco brani acustici, elettronica digitale, jazz, avanguardia novecentesca e tutte le innovazioni del rock degli ultimi quarant’anni: i Radiohead sono stati semplicemente la più importante rock band a cavallo del nuovo millennio.

Janelle Monáe, “Tightrope (feat. Big Boi)” (2010)

Janelle Monáe viene dall’anno 2719, dove il suo DNA è stato clonato illegalmente per creare un’androide, Cindi Mayweather. Nel futuro, Cindi è costretta alla fuga per aver commesso il crimine d’innamorarsi di un essere umano. Nel nostro presente, Janelle propaganda il movimento di liberazione dei droidi. Il risultato è un’esalogia musicale vertiginosa e ipercitazionista: George Clinton e Grace Jones, Prince e David Bowie, girl groups e pop orchestrale, Metropolis, Matrix e Blade Runner, il movimento antischiavista e quello LGBT…

Flying Lotus, “… and the World Laughs with You (feat. Thom Yorke)” (2010)

Flying Lotus si chiama in realtà Steven Ellison ed è il nipote di Alice Coltrane. Nell’ultimo decennio ha reso omaggio alla sua genealogia pubblicando ad anni alterni dischi colmi di miniature musicali che declinano l’astral jazz in beats elettronici. Prima dei trent’anni, inoltre, FlyLo era già al centro di un network di musicisti che da Los Angeles sta cambiando le regole della creazione musicale. Il tema astrale presente in molte sue produzioni ha raggiunto l’apice con il disco Cosmogramma, fra citazioni di Sun Ra (“Arkestry”), della ‘zietta’ Coltrane (“Auntie’s Harp”) e una collaborazione con Thom Yorke dei Radiohead.

Shabazz Palaces, The Phasing Shift Suite (2014)

Misteriosi, musicalmente sorprendenti e liricamente enigmatici, gli Shabazz Palaces sono l’emblema dell’afrofuturismo contemporaneo. Nel 2017 hanno pubblicato non uno ma due concept albums che ritraggono la società statunitense dal punto di vista (letteralmente) alieno del protagonista, Quazarz. Ma noi abbiamo scelto la suite che apre il loro precedente album sull’alba di Luxor.

Calibro 35, “An Asteroid Called Death” (2015)

Mi piace includere una delle migliori formazioni dell’attuale panorama nostrano, che ha fatto dei film di serie B la sua ragione d’essere. Dopo aver reinterpretato magistralmente le colonne sonore dei peggiori poliziotteschi d’annata, i Calibro 35 hanno pubblicato un concept album intitolato programmaticamente S.P.A.C.E.

David Bowie, “Blackstar” (2015)

Il pedigree fantascientifico di David Bowie meriterebbe una trattazione a parte: ha impersonato non uno ma due alieni sul palco, il terzo come protagonista del film L’uomo che cadde sulla Terra, e il suo Major Tom è l’astronauta più famoso del rock. Ma l’ultimo suo colpo di teatro, pubblicato in corrispondenza del suo 69° compleanno, è un disco ancora una volta innovativo, aperto da un singolo di ‘avant-jazz fantascientifico’ che dura 9:58 per poter beffardamente rientrare nei limiti imposti da iTunes (10 minuti). Fu l’ultimo viaggio di Major Tom: Bowie morì due giorni dopo la pubblicazione.

SOUNDS for TOMORROW: a Music Sampler for Futurists

La ricerca dei brani da inserire ha prodotto inevitabilmente varie outtakes, abbastanza da organizzare una seconda playlist a tema più strettamente fantascientifico. Questa selezione è formata principalmente da tre categorie: colonne sonore di film di fantascienza, che abbiano tuttavia raggiunto una propria autonomia come composizioni musicali (da un classico moderno come Vangelis ai Daft Punk passando per un visionario come Shoji Yamashiro); brani a tema futuristico, o ispirati a romanzi di genere (che sia la trilogia d’esordio di William Gibson, Arancia meccanica o 1984); brani il cui sound stesso è futuristico, dai Neu! agli Autechre. Purtroppo non sono disponibili su Spotify alcuni musicisti che sarebbero stati perfetti in questo contesto, come Kenji Kawai o la già citata Jonzun Crew.

Curtis Mayfield, “Future Shock” (1973)

Neu! “ISI” (1975)

Kraftwerk, “Computer Love” (1981)

Vangelis, “Blade Runner (End Titles)” (1982)

Sonic Youth, “The Sprawl” (1986)

Geinō Yamashirogumi, “Kaneda” (1988)

Autechre, “Eutow” (1995)

Radiohead, “2 + 2 = 5” (2003)

Clock DVA, “The Konstruktor” (2014)

Deltron 3030, “3030” (2000)

Cannibal Ox, “Scream Phoenix” (2001)

Janelle Monáe, “Sally Ride” (2013)

Daft Punk, “The Game Has Changed” / “Tron Legacy (End Titles)” (2010)

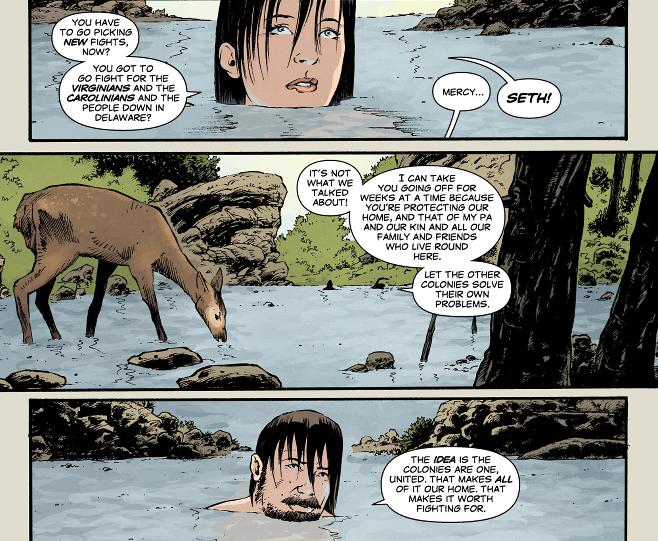

Nell’attuale panorama fumettistico statunitense, Brian Wood è un nome di spicco, uno scrittore la cui prolificità pare non intaccare un’inesauribile riserva di concepts originali e intriganti, oltre che molto eclettici.

Nell’attuale panorama fumettistico statunitense, Brian Wood è un nome di spicco, uno scrittore la cui prolificità pare non intaccare un’inesauribile riserva di concepts originali e intriganti, oltre che molto eclettici.

Il volume raccoglie tre albi speciali della tarda estate 2014, e riunisce in un inatteso team-up Iron Man con la nuova classe mutante di Ciclope e il giovane Nova. Una storia per lo più slegata dalle rispettive testate regolari, e quindi fruibile anche da chi abbia un rapporto saltuario con la continuity marvelliana. Il volume è anche l’occasione di mettere in mostra tre nuovi acquisti del parco Marvel, disegnatori dagli stili già personali: Ron Ackins, un afro-americano che costruisce cambi d’inquadratura a effetto e sequenze organizzate per accumuli progressivi, giocando inoltre con la comicità a sorpresa (

Il volume raccoglie tre albi speciali della tarda estate 2014, e riunisce in un inatteso team-up Iron Man con la nuova classe mutante di Ciclope e il giovane Nova. Una storia per lo più slegata dalle rispettive testate regolari, e quindi fruibile anche da chi abbia un rapporto saltuario con la continuity marvelliana. Il volume è anche l’occasione di mettere in mostra tre nuovi acquisti del parco Marvel, disegnatori dagli stili già personali: Ron Ackins, un afro-americano che costruisce cambi d’inquadratura a effetto e sequenze organizzate per accumuli progressivi, giocando inoltre con la comicità a sorpresa ( Pubblicato finalmente il 23 febbraio 2015 su

Pubblicato finalmente il 23 febbraio 2015 su  Pubblicato il 21 gennaio 2015 su

Pubblicato il 21 gennaio 2015 su  Pubblicato il 7 gennaio 2015 su

Pubblicato il 7 gennaio 2015 su  The recent opening of a much needed

The recent opening of a much needed  Se vuoi vedere una balena devi concentrarti completamente sul tuo scopo e non prestare attenzione alle “cose più piccole della maggior parte delle cose piccole”, perché il tuo compito è vasto e possente e sprezza le minuzie; tantomeno devi guardare le rose, “e tutto il loro rosa e il loro profumo”, perché non hai tempo per queste graziose ruffianerie della natura; devi abbandonare la terraferma e non farti distrarre nemmeno dalle nuvole che passano, anche quando assomigliano alle balene; né dai pirati, sebbene chi è appassionato di balene subirà inevitabilmente anche il fascino marinaro di un vascello, vero o immaginato.

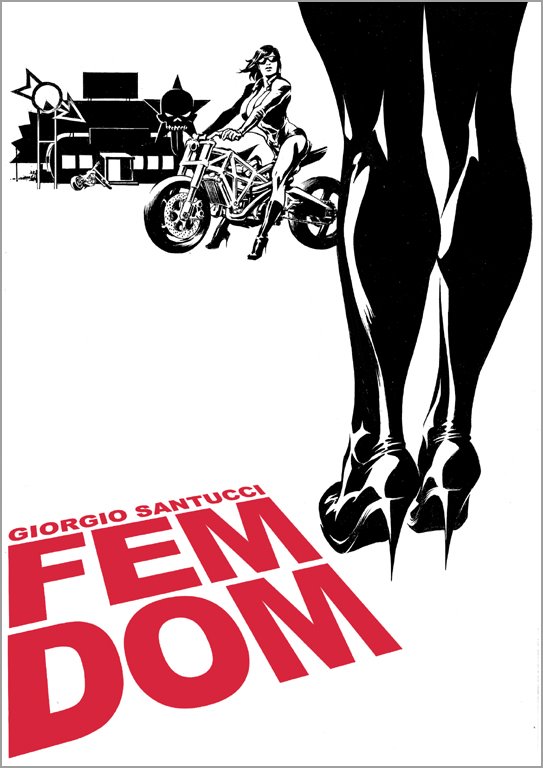

Se vuoi vedere una balena devi concentrarti completamente sul tuo scopo e non prestare attenzione alle “cose più piccole della maggior parte delle cose piccole”, perché il tuo compito è vasto e possente e sprezza le minuzie; tantomeno devi guardare le rose, “e tutto il loro rosa e il loro profumo”, perché non hai tempo per queste graziose ruffianerie della natura; devi abbandonare la terraferma e non farti distrarre nemmeno dalle nuvole che passano, anche quando assomigliano alle balene; né dai pirati, sebbene chi è appassionato di balene subirà inevitabilmente anche il fascino marinaro di un vascello, vero o immaginato. All’epoca della pubblicazione, nel maggio 2009, ricordo di essere rimasto colpito dal titolo diretto ed esplicito, oltre che dal dettaglio al contempo aggressivamente fetish e graficamente stilizzato della copertina. La curiosità iniziale è rimasta viva, e nonostante gli anni trascorsi mi sono finalmente convinto ad approfittare della mia biblioteca comunale, che ha una copia del volume nella sezione fumettistica del catalogo. La prova della lettura rivela che il titolo non è l’unico dettaglio diretto né di certo il più esplicito dell’opera; e che in compenso è piuttosto fuorviante. Le quattro storie qui raccolte percorrono strade diverse da quelle che il titolo farebbe intuire. L’episodio iniziale, che dà il titolo all’intero volume, mi ha ricordato più che altro il double feature Grindhouse: ragazze emancipate e prosperose, umorismo splatter e inseguimenti nel deserto, non mancano nemmeno i mutanti contagiosi e arrapati; il feticismo poi è riservato ai motori più che a tacchi e fruste, e anzi mancano del tutto certe preferenze tipicamente tarantiniane. Piuttosto che di un’influenza diretta (Grindhouse precede Femdom di un paio d’anni) immagino che per Santucci si tratti in effetti di riferimenti culturali in comune con la premiata ditta Tarantino & Rodriguez; l’onnipresenza di carne e polpa umana in bella vista potrebbe infatti venire definita pulp, o in considerazione dei bruschi maneggamenti cui è sottoposta dovrei forse dire ‘palp’.

All’epoca della pubblicazione, nel maggio 2009, ricordo di essere rimasto colpito dal titolo diretto ed esplicito, oltre che dal dettaglio al contempo aggressivamente fetish e graficamente stilizzato della copertina. La curiosità iniziale è rimasta viva, e nonostante gli anni trascorsi mi sono finalmente convinto ad approfittare della mia biblioteca comunale, che ha una copia del volume nella sezione fumettistica del catalogo. La prova della lettura rivela che il titolo non è l’unico dettaglio diretto né di certo il più esplicito dell’opera; e che in compenso è piuttosto fuorviante. Le quattro storie qui raccolte percorrono strade diverse da quelle che il titolo farebbe intuire. L’episodio iniziale, che dà il titolo all’intero volume, mi ha ricordato più che altro il double feature Grindhouse: ragazze emancipate e prosperose, umorismo splatter e inseguimenti nel deserto, non mancano nemmeno i mutanti contagiosi e arrapati; il feticismo poi è riservato ai motori più che a tacchi e fruste, e anzi mancano del tutto certe preferenze tipicamente tarantiniane. Piuttosto che di un’influenza diretta (Grindhouse precede Femdom di un paio d’anni) immagino che per Santucci si tratti in effetti di riferimenti culturali in comune con la premiata ditta Tarantino & Rodriguez; l’onnipresenza di carne e polpa umana in bella vista potrebbe infatti venire definita pulp, o in considerazione dei bruschi maneggamenti cui è sottoposta dovrei forse dire ‘palp’.