“La vittima è il mio ideale di bellezza”.

“La vittima è il mio ideale di bellezza”.

Impossibile, anche a distanza di tanti anni, scindere l’opera dalla vicenda giudiziaria che nel 1995 la vide coinvolta in Italia: l’accusa di oscenità e pedofilia, i sequestri, il fallimento dell’editore Topolin. Lo sa bene la Purple Press, che nel ristamparla quindici anni dopo affianca alla graphic novel un ampio corredo di testi, ad illustrare la vicenda ed il suo significato: una ‘cronistoria’ del caso; l’appello diramato all’epoca dalla Topolin Edizioni; la lettera di solidarietà di Milo Manara; le interviste a Martín, a Jorge Vacca (proprietario della Topolin) e a Davide Toffolo (che proprio in seguito al caso PPS creò il Fondo per la Libertà di Espressione, o FOLE).

Con il passare degli anni e delle opere, Martín ha rappresentato scenari sempre meno ‘estremi’ e distopici: dalle mutazioni genetiche conseguenti alle sperimentazioni farmaceutiche di Brian the Brain passando per l’ossessione chirurgica e sociopatica di Cronache dall’isolazionismo e lo stato di polizia europeo di Bitch fino alla meschina quotidianità di Playlove. Risalendo il corso della sua produzione si arriva al buco nero, a PPS.

Il titolo parla da sé: con il suo caratteristico tratto limpido, al contempo morbido e distaccato, che da sempre mi è parso il maggiore punto di forza della sua arte, Martín rappresenta devianze e patologie, mostra maniaci e serial killers nel momento che li definisce—quello dell’estrema violenza. Ma questi brevi episodi non sono semplicemente violenti: sono repellenti, intollerabili. Leggendoli non vedevo l’ora di arrivare all’ultima pagina, per poter tirare il fiato. L’autore potrebbe quindi venire accusato di eccessi gratuiti; senonché molti episodi sono tratti direttamente dalla cronaca. Si tratta quindi di graphic journalism ante litteram, reso ancora più efficace dalla freddezza dello stile di Martín (che nell’intervista cita la scena industrial, e in particolare i Whitehouse, come principale fonte d’ispirazione: non a caso un genere musicale glaciale nella sua mancanza di empatia). Nella sua intervista, Jorge Vacca osserva: “In quel fumetto le cose erano molto chiare, con la freddezza tipica di Martín, un autore che non vuole farti la morale. Ti diceva «i fatti sono questi», senza indicare se fosse favorevole o contrario a quello che raccontava”. Martín si limita a descrivere la cronaca nera, senza un briciolo del voyeurismo con cui spesso viene presentata dal giornalismo. In questo senso, l’accusa di oscenità indigna ancora di più: voglio dire, porca puttana, nella patria di Bruno Vespa ce la prendiamo con Miguel Ángel Martín e Jorge Vacca? A questo proposito, l’autore cita appropriatamente la Salò di Pasolini, e dal canto suo non fa che ripetere “Il sequestro di Psycho Pathia Sexualis è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”: permettendogli di girare l’Italia, di conoscere molti fans, di farsi conoscere e -non ultimo- di mangiare molto bene. E soprattutto di pubblicizzare PPS: che, come osserva Vacca, non è nemmeno la più estrema tra le sue opere, ma che proprio grazie al sequestro ottenne in Italia un grande rilievo.

Quando ho iniziato a seguire Martín, PPS non era disponibile sul mercato italiano; in seguito è stato ristampato in questa edizione, ma per un paio d’anni non ho avuto il coraggio di leggerlo. E non ho particolare fretta di rileggerlo, considerando quanto è crudo; ma questo non significa che non sia una delle graphic novels più riuscite di uno dei migliori esponenti dell’attuale Europa a fumetti: uno dei più interessanti, personali ed elettrizzanti.

Miguel Ángel Martín

Psycho Pathia Sexualis (1995)

traduzione di Cristiano Armati

pp. 128, €19,5

Purple Press, 2010

Giudizio: 4/5.

“Scriva tutto. E non si faccia ammazzare”.

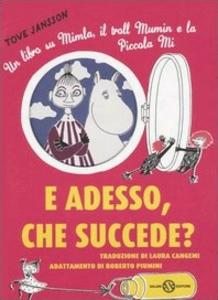

“Scriva tutto. E non si faccia ammazzare”. E adesso, che succede?

E adesso, che succede?

Pubblicato il 16 luglio 2013 su

Pubblicato il 16 luglio 2013 su

Veste grafica accattivante, titolo altisonante, prezzo irrisorio.

Veste grafica accattivante, titolo altisonante, prezzo irrisorio. Un capolavoro assoluto, un’opera unica in quello che forse fu il decennio d’oro della narrativa statunitense; qui pubblicato in un’ottima edizione.

Un capolavoro assoluto, un’opera unica in quello che forse fu il decennio d’oro della narrativa statunitense; qui pubblicato in un’ottima edizione. I racconti di questa raccolta segnarono nel 1985 la seconda maniera narrativa di Celati, dopo i romanzi dei ’70, cui aveva fatto seguito un periodo dedicato all’insegnamento ed alla saggistica (v. Finzioni occidentali). Frutto del periodo al DAMS dirante il ’77 bolognese è il volume collettivo

I racconti di questa raccolta segnarono nel 1985 la seconda maniera narrativa di Celati, dopo i romanzi dei ’70, cui aveva fatto seguito un periodo dedicato all’insegnamento ed alla saggistica (v. Finzioni occidentali). Frutto del periodo al DAMS dirante il ’77 bolognese è il volume collettivo

E questo entro le prime 15 pagine.

Gogol’ ha avuto il merito di usare un copista come protagonista, undici anni prima di Bartebly, the Scrivener di Melville.

Ora però torno a Hemingway.

Nikolaj Gogol’

Prospettiva Nevskij – Il cappotto

pp. 96, €2

Il Sole 24 Ore, 2011

Giudizio: —